Recherche

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉 テューバを語る

数々の国際的奏者とのコラボレーションにより、アーティストの求める機種を次々と開発し、世界中で絶大な支持を得ている〈メルトン・マイネル・ウェストン〉。その「ものづくり」とそれぞれの機種の魅力について、東京フィルハーモニー交響楽団テューバ奏者の大塚哲也氏(以下、敬称略)と、ビュッフェ・クランポン・ジャパンでテューバを担当する技術者の池田正太が語り合いました。(取材:今泉晃一)

池田 〈メルトン・マイネル・ウェストン〉はドイツのブランドで、ミュンヘンの南のゲルツリードというところにあり、マイネル一家が作ったブランドです。ヴェンツェル・マイネルが創業し、息子のアントン・マイネルが引き継ぎ、今のゲルハルト・A・マイネルが3代目です。

ブランド名の変遷もありました。最初は「マイネル」+「トーン(音)」で「メルトン」と名付けました。その名前で世界に売り出そうとしたら、アメリカに「メルトン」という名前の会社があったそうです。そこでブランド名を変更する必要が生じて、「マイネル・ウェストン」という名前にしました。これは「西から来たマイネルの楽器」という意味を込めたとのことです。

ヨーロッパではそのまま「メルトン」で流通して、アメリカや日本では「マイネル・ウェストン」と2種類のブランド名がありました。その後B&Sと一緒になったくらいのタイミングで、ブランド名をすべて〈メルトン・マイネル・ウェストン〉に統一したのです。

ヴェンツェル・マイネル 1952年 ゲレツリードにて撮影。熟練の職人たちが〈メルトン〉(ヨーロッパ向け)/〈マイネル・ウェストン〉の2つのブランド名で楽器を製造していた。

ヴェンツェル・マイネル 1952年 ゲレツリードにて撮影。熟練の職人たちが〈メルトン〉(ヨーロッパ向け)/〈マイネル・ウェストン〉の2つのブランド名で楽器を製造していた。

大塚 面白いと思うのは、最近はともかく、以前はアメリカの金管楽器奏者って基本的にアメリカの楽器を使っていました。でもテューバは違って、特にプロユースだとドイツの楽器が圧倒的に多かった。ただし、フロントアクションのC管というのは、ヨークやホルトン、コーンのようなアメリカのメーカーが作り始めたものです。

池田 ヨークがかなり最初みたいです。まず4本ピストンのヨークがあって、そこに5番が追加された楽器が元になって、アメリカにC管の文化が発展していった。いろいろなものを調べても、結局そこに行き着くんです。

大塚 〈メルトン・マイネル・ウェストン〉(以下、MW)の “6450 BAER”(ベア)も、100%ではないにせよヨークの遺伝子は入っているんですよ。僕の使っている “2145”も、最初はヨークを復刻させるというプロジェクトでした。

写真左から〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のCテューバ “6450 Baer”、 “2145”

写真左から〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のCテューバ “6450 Baer”、 “2145”

池田 ホルトンがヨークをコピーした楽器があって、ジョン・フレッチャーの手に渡ってしばらく使っていたりしたのですが、それをコピーしたのが、元ニューヨーク・フィルのワーレン・デックさんが開発に携わった “MW2165″と言われています。それをコンパクトにしたのが大塚さんの “2145”という流れです。一方で “2165”が軽量化されて “2265”という機種に生まれ変わり、それをベースに現在のニューヨーク・フィルのテューバ奏者であるアラン・ベアさんのテイストを入れ込んだのが “6450 BAER”(ベア)。ヨークのひ孫みたいな立ち位置というわけです。

大塚 そもそもホルトンがバックアップした金管五重奏団があって、当時シカゴ響だったアーノルド・ジェイコブスのためにホルトンが作ったのがヨーク・コピーの345という楽器でした。それはシカゴ響に代々伝わるヨークの楽器を何となく大まかに作ったというもので(笑)、ジェイコブスが気に入るはずもなく、そのプロジェクトが終わってから手放してしまったとか。その後その楽器はフレッチャーが所有していたこともあったようです。ホルトン・ヨークは何本か作られたのですが、ピート(仙台フィルハーモニー管弦楽団のピーター・リンク氏)が日本に来たときも最初それを使っていました。

東京フィルハーモニー交響楽団テューバ奏者 大塚哲也氏

東京フィルハーモニー交響楽団テューバ奏者 大塚哲也氏

5番バルブもホルトンが追加したもので、だから4番ピストンの直後に5番ロータリーがあるタイプを「ホルトン・タイプ」と我々奏者は呼んでいます。 “MW2250”などがそうですね。一方で多くのメーカーから出ているヨーク・モデルは、主管抜差管の後に5番ロータリーがあって、管が太くなっている部分なので大きなロータリーが付けられるというメリットがあります。その中間にあたるのが、アラン・ベアさんの “6450 BAER”(ベア)ではないかなと、僕は思います。

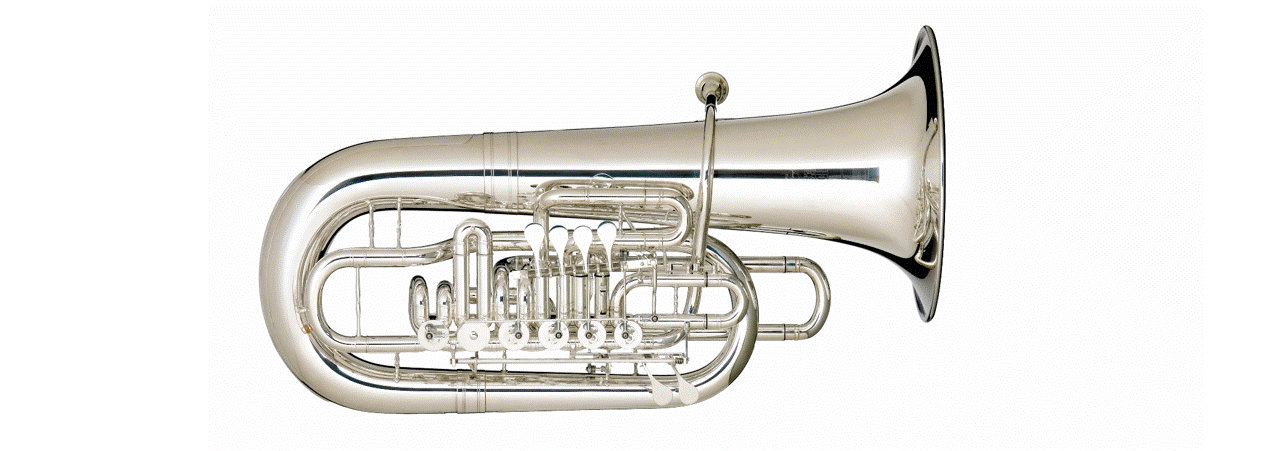

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ”2250”

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ”2250”

また通常のヨークモデルは4番管の巻がものすごくタイトで、レスポンスが悪いんです。そこをMWは最初から改善していて、4番の巻きを緩くしました。そのDNAは新しいモデルにもずっと受け継がれています。

池田 そうですね。最後までできるだけ緩い巻きで作る、というコンセプトは大事にしていると思います。

メルトン・マイネル・ウェストン F管テューバ発展の歴史

池田 ビュッフェ・クランポン・ジャパンが展開しています「テューバショールーム」の重要ポイントの一つが、楽器の歴史をたどれるということです。今日もここにたくさんの楽器をご用意しましたが、まずは〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のF管の歴史を見ていこうと思います。

ビュッフェ・クランポン・ジャパン テクニカルサポート/テューバショールーム技術者 池田正太

ビュッフェ・クランポン・ジャパン テクニカルサポート/テューバショールーム技術者 池田正太

以前古いタイプの細身のF管で “45”というモデルがあり、すでに廃番になっているのですが、それを新たに復刻したのが “SENI”(セーニ)です。この名称はマイネル・ウェストンのゲルツリードにある工場の目の前の通りの名前から取ったそうです。ボアが細い古いタイプのF管を現代の技術で復刻した楽器ですが、元になった “45”がMW最初の定番のF管で、元ウィーン・フィルのワルター・ヒルガースさんが “45QH”などの開発に関わっていました。なお、新しい “SENI”には、ヒルガースさんの愛弟子であるジークフリート・ユングさんが関わっています。

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “SENI”

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “SENI”

大塚 3番管が下を向いているのが特徴で、普通は水がたまるからこういう配置にはしないんです。でもそれを差し引いても良かったということなのでしょうね。

池田 オリジナルの “45”は本当に昔ながらのF管で、はっきり言って低音は出しづらい。それが改良されたのが “45SLZ”というモデルです。「S」が付いて管が太くなったモデルで、「L」はラッカー仕上げ、「Z」はロータリーを表しています。

一方でワーレン・デックさんが開発に関わった “45SLP”というピストンのモデルもありました。ここから、MWはF管のピストンを作り始めたんです。今ここにあるのは “46SLP”という4本ピストン+2ロータリーのタイプですが、この辺りから下の音がよく出るようになり、抜けがよくなりました。

大塚 ビッグサウンド指向の時代を象徴していますね。

池田 ここからロータリーの系列とピストンの系列に分かれて進化していくわけですが、まずロータリーの方からいくと、ワーレン・デックさんからアラン・ベアさんに世代交代して、 “6460 KODIAK”(コディアック)というモデルが生まれました。もともとベアさんは工場で楽器を作っていた人で、仕事の合間に練習してニューヨーク・フィルに入りました。

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “6460 KODIAK”

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “6460 KODIAK”

ベアさんはそれまでのデックさんのコンセプトも大事にしつつ、ロータリーの配置や全体のレイアウトを一気に変えました。それまでは操作性のために5番ロータリーを1番の前に配置することが多かったのですが、5番は低音で使うので、ボアは太い方がいい。しかし1番の前ではそれができないので、5番ロータリーを4番の後に置くことにしたのです。

大塚 多分、それまでは歴史的に「そういうものだ」というバイアスがあってできていなかったんでしょうね。それを実現したのが自分でも楽器を作れるベアさんのアイディアだったのだと思います。ただし、左手で操作するものを下に持ってくるわけですから、複雑なリンケージで遠隔操作することになり、作るのは面倒です。

池田 管の配置も難しくなるのですが、理にかなっていて太い低音が出るわけです。ここから、「マイネル・ウェストンのF管は低音がいい」という評価ができてきました。その後、他のメーカーもこの配置を取り入れるところが増えましたね。

写真左から、池田正太、大塚哲也氏

写真左から、池田正太、大塚哲也氏

そして、それまで広まっていたアメリカンなロータリーFテューバを、再びジャーマンスタイルに少し戻したのがシュテファン・ハイマンさんの開発した “4460”というモデルです。 “6460 KODIAK”のロータリー配置を踏襲しつつ、管の曲がりを緩やかにする工夫もされていて、吹きやすさ、音の抜け、反応の良さをさらに一歩先に進めました。

ところが、太くて吹きやすいマイネル・ウェストンのFテューバに対して問題提起がなされました。ドイツには小さな歌劇場がたくさんあるのですが、そういうところで吹いている人たちから「小さい音が出しにくい」「弱音で音色のコントロールがしにくい」という意見が出てきたのです。そこでもう少しコンパクトで汎用性の高い楽器を求めて開発されたのが “4250/4260(Tradition)”です。

写真左から、〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “4460”、 “4250/4260(Tradition)”

写真左から、〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “4460”、 “4250/4260(Tradition)”

基本レイアウトは “4460”に近いのですが、ボディのサイズを最初期モデルの “45”くらいに戻しました。ベルサイズも “45”とほぼ同じですが、ロータリーのシステムだったりボアの太さは進化した現代のものです。ですからコンパクトにも吹けるし、ボアは太いのでパワフルな音も出せます。

大塚 オペラの中で使いやすい音だということが、吹いてみるとよくわかります。

ピストンのF管と、アーティストモデル

池田 今度はピストンの方に行きますと、まず “2250”。 “45SLP”の次のモデルで、ロータリーで言うと “6460 KODIAK”と同じくらいの世代ですが、「KODIAKのピストン・バージョン」ではなく、ロサンジェルス・フィルのテューバ奏者ノーマン・ピアソンさんの監修によるまったく別のモデルになりました。 “45SLP”に比べると身長は低いのですが、管の太さは太めになっていて、緩い巻きになっている楽器です。

大塚 パワフルな音でどんなものでも吹ける、いわば「小さいC管」のような使い方ができます。

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “2250”

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “2250”

池田 “2250”をベースに、フランスのトマ・ルルーさんがベルを小型化し、4番バルブのボアを細めにして、よりソリスティックに使えるようにしたのが “2250TL FRENCH TOUCH”(フレンチタッチ)です。

さらに、ノーマン・ピアソンさんの “2250”の兄弟モデル、ベルとボディは同じでローターリーにしたものが “2260RA”。ムノツィル・ブラスのテューバのヴィルフリート・ブランドシュテッターさんの監修モデルです。基本的に彼はムノツィル・ブラスでF管しか吹かないので、金管アンサンブルで他の楽器を支えるのに適したF管であり、吹きやすく反応のいい楽器というコンセプトです。面白いのは、4番管の中に5番6番が入っているというオフセットタイプになっていて、4番を押さないと5番6番には息が通らない。逆に4番を押さなければ、余計な管を通過せずストレートに音が出るというものです。だから音抜けは抜群ですね。

写真左から、〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “2250TL FRENCH TOUCH”、 “2260RA”

写真左から、〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のFテューバ “2250TL FRENCH TOUCH”、 “2260RA”

大塚 4番を押していないと5番6番が効かないので、オーソドックスな運指なら使い勝手が非常にいいです。ただF管はいろいろなシチュエーションで替え指を使うことがありますので、そういう場合は対応できないことになります。

しかしこうしてみても、プレーヤーと一緒になって楽器を作っているのがよくわかります。その人の要望に合わせて作るという、フットワークの軽さがあって、そこがすごい。

写真左から、池田正太、大塚哲也氏

写真左から、池田正太、大塚哲也氏

池田 それが〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のコンセプトなんですね。

大塚 僕らテューバ奏者はいつも誰かの支えでありたいとは思いますが、要は「どういう音でどう支えるか」が大事かなと。例えば芯があまりなくて響きの多い楽器は、コントラバスが弱い場合やホールが響かない場合には意味があります。あと吹奏楽もそうですね。

ところがウィーンのムジークフェラインでコントラバスがゴリゴリ弾いているような場合は、むしろ中心点を作るような芯のある音が求められるわけです。今ヨーロッパでは、こういう方向の音を大切にする流れがあると思います。こうしてF管を吹き比べてみると、紆余曲折の結果、かなり初期のモデルと似た感じになっているのが面白いです。しかも楽器自体は進化しているので、より吹きやすく、より万能になっているわけです。

学生が楽器を選ぼうとしたときに、選択肢が多すぎて結局予算に合わせてということになってしまうのですが、やはり大事なのは「どういう音を出したいか」ということになるのです。

B♭管テューバ~「歴史に刻まれるべき楽器」と「シートメタル製法」

池田 もともと〈メルトン・マイネル・ウェストン〉には “25”という古き良きB♭管があったのですが、サイズが小さめでした。そこでB♭管ならではの存在感やサウンドのボリューム感を求めて “195 FAFNER”(ファフナー)というモデルが作られました。「ファフナー」というのはワーグナーの《ニーベルングの指輪》にも出てくる巨人の名前です。これはサウンドの広さで衝撃を与え、ヨーロッパを中心にこれを使うプレーヤーが多くなりました。

大塚 F管はかなり斬新なことをやっていますが、このモデルは巻きの形状も自然でオーソドックスなものですね。

池田 新たに195/2というモデルが出たのですが、違いはボトムベンド、つまり一番底の部分の作り方で、「シートメタル製法」が採用されています。通常の製法は円錐形のパイプを一度つぶしてU字に曲げ、後で膨らませるというものですが、シートメタル製法はもともとÜ字に切った金属を2枚貼り合わせてから、ハンマリングで広げていきます。

通常の製法は平らなだったものを曲げているので、内側と外側での金属の厚みに差がありました。しかも、外側を伸ばすためにもともと厚みのある材料が使われています。しかしシートメタル製法はもともと立体的な形状のものを貼り合わせるので、各部の厚みが均一に近くなります。全部手作業で叩いて作らなければならないので、作り方が難しく、手間がかかりますが、音の反応などは各段に向上します。

写真左から、〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のB♭テューバ “195 FAFNER”, “195/2”

写真左から、〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のB♭テューバ “195 FAFNER”, “195/2”

大塚 “195”と “195/2”で4番管の形状も違うんですね。

池田 なるべく緩やかに巻けるように位置を変更しています。

大塚 実際に持ってみると、”195/2″の方が軽いことがわかりますね。吹いてみても音の反応がいい。パンと音が出ます。金属って曲げると、元に戻ろうという力が働くんですよ。シートメタル製法では手作業で時間をかけて作っていることもあってそういう力が少ないので、ストレスのない音が出るのだと思います。

池田 シートメタル製法の方が時間と手間がかかるので金額は上がるのですが、だからと言って “195/2″の方が絶対に良いということではないんです。出てくる音の傾向が違うので、 “195”の方が好みという方もいらっしゃるはずです。

池田正太

池田正太

大塚 “195”には屋外で立奏する場合に使うベルト掛けも付いていますし、マウスパイプも “195”の方は耐久性の高いゴールドブラス、 “195/2”はイエローブラスという差がある。想定されている使用条件も違うのかもしれませんね。吹いた感覚でも、例えば吹奏楽だったらどこまでも力がかけられる感じがある “195”が合うような気もしました。

池田 《ニーベルングの指輪》でファフナーのお兄さんに当たるのがファゾルトですが、 “196 FASOLT”もまさに “195 FAFNER”の兄貴分で、ベルサイズが50cmとさらに大きくなっています。これは最大級のサイズであり、ファフナーよりももっと強力なfが出せるようにと作られました。

大塚 明らかに重いし、吹いたときの重厚感もすごいですね。オーケストラでは例えばマーラーの交響曲第2番《復活》とか、ブルックナーで低い音を吹くとき、それからまさにワーグナーの《ニーベルングの指輪》など、活躍する場があると思います。

写真左から〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のB♭テューバ “196 FASOLT”、 “197 ORIGINAL”

写真左から〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のB♭テューバ “196 FASOLT”、 “197 ORIGINAL”

池田 さらに、これらをベースにしたアーティストモデルもあります。ウィーン・フィルのパウル・ハルバックスさんの “195PH “とか、ワルター・ヒルガースさん監修の “197 ORIGINAL”というモデルもあります。 “197”は背が高くベルが小さくなっていて、ドイツ伝統のカイザーテューバを楽器を参考にしたものです。

大塚 “195 FAFNER”という楽器はテューバの歴史に刻まれるべき楽器です。それまでのB♭管はデザインが古く吹きづらかったのですが、これによってゲルマン系のテューバ奏者たちが、再びB♭管にプライドを持てたのですからね。

C管テューバ

池田 C管は、ワーレン・デックさんが開発に携わった、ヨークの流れを汲む “2165”や大塚さんの使っている “2145”の後に世代交代があり、4/4サイズの “3450”へと大きく変わりました。 “3450”に関してはメインの監修者の情報がないのですが、多分アラン・ベアさんの “6450 BAER”の開発に先に取り掛かったのだと思います。 “6450”のその巻きと形状がほぼそのまま “3450”に採用されています。

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のCテューバ “3450”

〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のCテューバ “3450”

大塚 これは私見ですが、ちょうどこの頃B&Sと一緒になったころで、大量のノウハウが流れ込んできたはずで、既存のものを組み合わせて新しいものができないか、いろいろ試していたのではないでしょうか。 “3450”はほぼほぼE♭管のボディにバルブセクションをインストールしたような成り立ちに見えます。コストもかかっていないので、価格も抑えられたのではないかな。

池田 でもすごくバランスのいい楽器で、上から下まで吹きづらさがないんです。サイズが小さいので音のキャパシティは制限がありますが、それ以外は文句のつけようがないです。

大塚 僕の弟子でも、女性が2人使っています。ボディも小さいし、音も軽やかで上品ですね。太めのF管のような音色感です。その前の世代の “2145”、僕の楽器ですが、これはもっと重量感のある音がします。

写真左から池田正太、大塚哲也氏

写真左から池田正太、大塚哲也氏

池田 “5450 THOR”(トール)という機種もアーティストモデルで、イェンス・ビョルン=ラーセンさんというソリストが監修して、 “6450 BAER”とほぼ同時期にできたものです。THORというのは北欧神話の雷の神の名前ですが、面白いことにベルに漢字で「雷」という刻印が入っているんです。多分ラーセンさんがシンメトリーの漢字なので格好いいと思ったのかもしれませんね。コンセプトとしても、「いかずちのような音が出るように」と作られたそうです。

大塚 これも吹きやすくて良い楽器で、人気がありますね。

写真左から〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のCテューバ “5450 THOR”、 “6450 BAER”

写真左から〈メルトン・マイネル・ウェストン〉のCテューバ “5450 THOR”、 “6450 BAER”

池田 そして、アラン・ベアさんの “6450 BAER”にもシートメタル製法を採用した “6450/2”があります。

大塚 “6450/1”の方がしっかりとした重みのあるサウンドで、 “6450/2”はより温かな音でヨークらしさを感じます。面白いのは、 “6450/2”の方がワンサイズ小さな楽器を吹いているような感じがするところですね。

池田 これも、音の違いで好みの方を選択できる良さがあると思います。

何よりも音楽家を大切にしているメーカー

大塚 テューバという楽器は、お客さんが聴いている音と、奏者自身の耳に届く音がすごく乖離している楽器だと思うんです。客席で聴こえる音を想定して、自分の耳に入る音との誤差を修正しながら吹くのですが、それは大学4年間くらいでは確立できません。ソロならまだいいのですが、オーケストラの中で吹くときはその差をかなり意識しないといけないので、楽器のチョイスも難しい。自分が聴いて良いと思う音と、他の人が聴いて良いと言ってくれる音は違うんです。だから、楽器を作る際に自分に聴こえる音だけ追求しても楽器のパフォーマンスは上がらないのですが、客席で聴いてどんなに良い音でも自分に戻ってこないと非常に吹きづらい楽器になってしまいます。ドイツの楽器メーカーはそのバランスが素晴らしいのですが、これは簡単なことではありません。

音量や音程はいちおう機械で測れますが、音の響き方は今の科学では全てを測定できなくて、そこから先はアーティストと楽器の作り手の共同作業でやっていくしかないんです。だからと言って様々なアーティストの言うことを全部聴き入れていたら必ずコンフリクトが起こるし、アンバランスなものができ上ってしまう危険もあります。メーカーとして何を大事にして、誰と一緒に楽器作りをしていくかという選択も大事なんです。

そういう意味で、〈メルトン・マイネル・ウェストン〉は技術力もあるし斬新なアイディアも持っているけれど、何よりも音楽家を大切にしているメーカーだと思いますね。

ありがとうございました。

写真左から大塚哲也氏、池田正太

写真左から大塚哲也氏、池田正太

ビュッフェ・クランポン・ジャパンのテューバショールームでは、〈メルトン・マイネル・ウェストン〉、〈B&S〉、〈ベッソン〉のテューバを最新機種から海外限定品まで、日本国内最大級のラインナップで取り揃えております。詳しくはテューバショールームのページをご覧ください。